「健康経営優良法人」認定のメリットと最新動向を解説|2025年10月中旬締め切りまでの申請に向けた認定基準への準備ガイド

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。

経済産業省と日本健康会議が推進する「健康経営優良法人」認定制度は、従業員の健康を戦略的にマネジメントする「健康経営」の実践を“見える化”する制度で、企業からの申請に基づいて認定が行われます。

認定の取得によって社会的信用の向上や人材確保、生産性向上など企業には数多くのメリットが期待できることから、近年では特に人気が高まり注目を集めていて、令和5年度には約1万7,000社が申請をしています(出典:経済産業省)。

この記事では健康経営優良法人の認定を受けるメリットだけでなく、2026年認定に向けて始動する2025年8月からの最新スケジュールや認定基準の動向、さらには今から取り組むべき準備のステップを実務の視点で解説します。

福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉

目次

【「働き方改革」との関連もある】 急速に人気が高まっている「健康経営優良法人」とは何か?

「健康経営優良法人(けんこうけいえいゆうりょうほうじん)」とは、従業員の健康管理を経営的な視点から戦略的に取り組んでいる企業や法人を日本健康会議が認定する顕彰制度です。健康経営優良法人の事務局は「日本健康会議」が担っています。

この制度の正式な名称は「健康経営優良法人認定制度」で、企業が行う健康への取り組みを見える化し、社会的に評価をする仕組みとして2016年度から始まりました。

なお「日本健康会議」は、少子高齢化が急速に進展する日本において国民一人ひとりの健康寿命延伸と適正な医療について民間組織が連携し、行政の全面的な支援のもとで実効的な活動を行う目的の活動体です。

健康経営優良法人の認定は「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」に分かれていて、企業規模に応じて評価基準が設けられ、それぞれに公平性が担保されています。

健康経営優良法人に認定されると「健康経営優良法人」と書かれた公式ロゴマークの使用が可能となったり、自治体や金融機関においてさまざまなインセンティブが受けられたりします。

「働き方改革」との関連も深く、従業員の長時間労働の抑制や有給休暇の取得促進が実現することによって、個々の従業員の身体的・精神的な休息にもつながることから健康経営の推進にも貢献します。

一方で、健康経営の取り組みは企業が従業員の健康状態を把握しながら、メンタルヘルス対策や健康増進を促進します。

そのため、企業が従業員にとって今よりも働きやすい環境づくりをサポートする取り組みを通じて、結果的に働き方改革の成果も向上させられると考えられます。

つまり、健康経営と働き方改革は車の両輪のように、相互に作用し合う関係性にあると捉えて良いでしょう。

※なお「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

【中小企業にもデメリットよりメリットが多い!?】 企業が健康経営優良法人に認定されるメリットを紹介

企業にとって「健康経営優良法人」の認定は単なる称号ではありません。認定を受けることで、社外・社内に対して多くのメリットをもたらします。

今後の重要な経営戦略のヒントになるであろう、4つのメリットを解説します。

メリット1:「健康に配慮した企業」として対外的な信用力・企業イメージアップが期待できる

企業が健康経営優良法人に認定されると、経済産業省や日本健康会議といった公的機関からいわゆる「お墨付き」を得られる効果は、決して低くありません。

認定によって企業は信用力・イメージの向上が狙えるだけでなく、採用市場でのブランド力強化や投資家や取引先からの信頼の獲得といったメリットもおおいに期待できるでしょう。

また、地方自治体や金融機関による表彰や入札加点の対象となるといった直接的なインセンティブ効果も、直接的かつ大きなメリットです。

メリット2:従業員の健康意識・エンゲージメントが向上する

健康経営優良法人の認定に向けた取り組みを行う過程では、健康診断の受診率向上やメンタルヘルス支援、禁煙推進、運動プログラムなどが整備されていくことから、従業員は「会社に大切にされている」と感じやすくなり、健康意識の向上が職場全体に広がります。

従業員に対して企業が健康施策を通じた“働きがい”と“安心”を提供できれば、結果としてエンゲージメントも高まり、離職防止や人材定着にもつながっていきます。

メリット3:企業の経営数値への好影響が見込める

健康投資によって、生産性の向上や医療費削減、人材コストの抑制につながる施策を担保できます。健康経営の実践は単なる福利厚生の強化ではなく、企業の経営数値にも好影響を及ぼすでしょう。

従業員の欠勤や遅刻の減少は労働損失の低減にもつながりますし、離職率低下に伴って採用・教育コストの削減も実現できるなど、中長期的な健康投資による「攻めの経営」のメリットは大きく、利益率の改善や企業競争力の強化にも貢献します。

メリット4:認定により優遇制度・支援を活用しやすくなる

健康経営優良法人に認定されると、地域や団体によっては直接的な支援・特典を受けやすくなる可能性があります。

たとえば地方自治体による入札参加や公的助成金、補助金などの申請時に加点があったり、信用保証協会や金融機関による融資の優遇制度が受けられるなどのメリットがあるため、これだけでも大きな利点だと捉える企業も少なくありません。

なお、認定後のデメリットは現時点ではほぼ見当たりません。強いていえば、申請に向けて準備の手間がかかりやすいことや社内での合意形成に時間を取られやすい点などが挙げられます。

デメリットが少なく、経営視点ではメリットが多い制度であることが、注目を集め人気が高まっている理由でもあると考えられます。

【最新情報を一覧で紹介】 2025年8月から始まる「健康経営優良法人」認定申請スケジュールと最新動向

2026年認定に向けた「健康経営優良法人」の最新スケジュールの見通しと主な認定基準のポイントをまとめました。

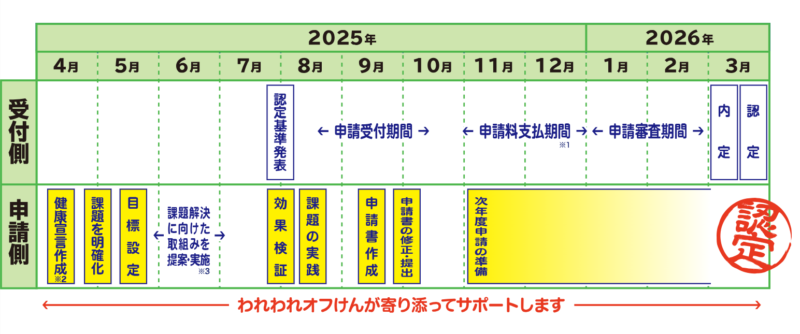

2026年における認定スケジュール(見通し)

★2025年7月下旬頃

認定基準の発表

★2025年8月下旬

大規模・中小規模法人ともに申請受付開始予定

★2025年10月中旬

大規模法人部門は10月上旬、中小規模は10月中旬に申請締め切り

★2026年2月下旬~3月

内定通知

★2026年3月

認定結果の公式発表

なお例年を参考にすると、2025年7〜8月に正式な「2026年度基準」が経済産業省から公表される予定です。

詳しくは、経済産業省の発表を参照してください。

変更点に注意! 【最新版】 「健康経営優良法人」認定基準のポイントを紹介

2026年度は「形だけの制度対応」では認定を得にくく、経営戦略と一体化した実効性ある健康経営が強く求められると考えておくと確実でしょう。

戦略シートやPDCA体制の整備、定量指標との整合性もますます重要になるため、早めに準備を進めるのが得策です。

最新の動向から、特に意識したい点をまとめました。

メンタルヘルス・ハラスメント対策の強化

メンタルヘルスに関わる休職・ストレス対応のための整備は、もはや必須と心得ておきましょう。

ハラスメント防止に関する社内研修や相談窓口整備が評価対象に含まれる傾向もあるため、事業所において適切かつ実効性のある対応が求められます。

健康診断後のフォローアップ率・ストレスチェックの充実

健康診断の際に異常値があった従業員への面談や、産業医との連携によるフォローアップ体制の実効性も問われます。

また、ストレスチェック結果の集団分析や実施率・活用内容に対する加点傾向は、これまでよりも顕著になってくるでしょう。

このほか、経営層の関与や宣言が定量的・定性的に「見える化」されているかを問われる傾向や、国際規格である「ISO 25554」に準じた定量的・客観的な健康指標を活用した健康投資が新評価項目として追加されるなど、従来よりも実効性のある内容が求められてきています。

【認定率100%へのサポート情報も!】 「健康経営優良法人」認定取得に向けた具体的な準備ステップの流れ

「健康経営優良法人」の認定取得に向けた具体的な準備ステップを、4つのフェーズに分けて解説します。

申請書類を形式上整えるだけでなく、社内の実践力・継続力をどう示すかがポイントです。

ステップ1:自社の健康経営の現状を把握

まずは自社の健康経営の取り組み状況を客観的に把握し、認定基準とのギャップを洗い出すことがスタートラインです。

前年度の「健康経営度調査 調査票(申請書)」をもとに自己診断を実施し、健康診断受診率、ストレスチェック実施状況、長時間労働者の割合などを数値で確認しましょう。

過去の従業員へのアンケート結果やメンタル休職者数、離職率もチェックしておくと分析の参考にできます。

ギャップが大きい項目は、優先的に対策を立てるよう意識していきましょう。

ステップ2:社内体制の整備とPDCA体制づくり

健康経営優良法人の認定を取得するためには、実行組織と体制・記録・改善プロセスの仕組みが不可欠です。

そこで、人事・労務・産業医・経営層を含めた健康経営推進委員会の設置や企業のトップによる「健康経営宣言」の発信、実施結果の評価と改善策を回すPDCAサイクルの導入などを整備しましょう。

大切なのは、書類上だけでなく実際に運用している証拠です。

ステップ3:従業員への周知・巻き込み

どんなに仕組みが整っていても、従業員の参加と共感が得られなければ実効性は伴いません。

そのため、社内報・掲示物・イントラで健康経営の意義や計画を発信したり健診結果をもとにした個別フォローを案内したりといった地道な作業も効果が期待できます。

また、ストレスチェックの意義や集団分析結果を活かした職場改善の取り組みも有効でしょう。

エンゲージメント向上に直結する取り組みはコツコツと積み重ねる必要がありますが、申請書にも強くアピールできるポイントです。

ステップ4:認定申請書類の準備と提出

健康経営優良法人の認定は、定められた様式に従って申請書類を作成し提出します。

具体的には、経済産業省の「健康経営度調査 調査票」への記入のほか、データの裏付け資料や社内制度における説明資料を準備します。

さらに可能であれば、健康保険組合や社労士、外部パートナーとも連携をして、申請の内容を精査すると良いでしょう。

最終確認の段階では、提出書類を読んだだけで仕組みが「見える化」されているとわかるかを重点に置きながら、読み手目線でチェックしましょう。

✩【認定率100%(※)の確かな実績】 『オフけん』の健康経営優良法人サポートパックの活用もおすすめ!

大企業はもとより、人手が不足しがちな中小企業では申請業務に手がかかるのがネックになって申請を諦めがちです。

認定基準は、毎年変わることからもチェックが追いつかない実態もあります。

そこでおすすめしたいのは『オフけん』の健康経営優良法人サポートパックです!

健康経営優良法人の認定率は、100%(※)!

厚生労働省の推奨項目を網羅しているストレスチェックアプリ機能や、厚生労働省が推進している「健診結果のデータ化」も可能です。

しかも人数制限なしの使いたい放題!500名でも1,000名でも追加料金はかからず、中小企業は月額20,000円のみのご負担で導入できます。

貴社の現状を詳しく伺って課題を洗い出し、具体策を提案して実践サポート。それぞれの実態に応じたコンサルティングにも定評をいただいています。

何から始めればいいのかわからない、毎年の申請が面倒…といった課題も多い「健康経営優良法人」の申請は、貴社の現状に伴走する『オフけん』にぜひお任せください!

(※)2025年度 オフけん サポート企業全社で取得

【中小企業も仕組みと施策が重要】 健康経営の取り組みを継続的に進化させる条件とは?

健康経営は「一度やったら終わり」ではなく、継続的な進化と改善が求められる経営戦略です。

形式だけの認定取得や雰囲気を味わうだけのイベントに留まらせることなく、実効性と持続性を施策として確保していく必要があります。

企業が健康経営の取り組みを継続的に進化させるために必要な条件を解説します。

【見える成果を出す健康経営】 数値化・可視化を習慣化する

健康経営の実効性を高めながら経営戦略として定着させるには、活動や成果を定量的に「見える化」することが不可欠です。

従業員や関係者の意識が「なんとなく良いことをしている」では、事業の習慣化はできません。

たとえば、健康診断受診率や再検査受診率、特定保健指導の実施率を定期的に集計して分析を行うほか、ストレスチェックの実施率・集団分析の結果・職場別課題をスコア化したり有休取得率、残業時間、離職率などを労働関連データと関連付けてモニタリングするなどの具体的な取り組みが強く求められます。

なお、成果は数値で示すと改善の方向性が明確になりやすく、経営層からの理解・支援も得やすくなるでしょう。

【現場の声を聞く姿勢】 従業員の声を反映した改善サイクルの必要性を理解する

従業員一人ひとりのライフスタイルや価値観が多様化している現代においては、画一的な施策では満足度や参加率が上がりにくくなっています。

そのため、従業員の声を活かした柔軟な改善サイクルも必要でしょう。

具体的には、年に1回以上は健康施策に関する満足度アンケートの実施、授業員からの自由意見や要望を受け付ける「健康経営提案箱」などの仕組みづくり、部署ごとに「健康推進担当」や「健康サポーター」を任命して現場からの意見を吸い上げやすくする環境の整備などが有益です。

従業員が「自分たちの声が、きちんと反映されている」と感じられるほど、施策への当事者意識と参加意欲が高まり、組織文化としても根付きやすくなるでしょう。

メリットだらけの健康経営は経営戦略の柱にすべき「手段」である

企業にとって健康経営は、単なる福利厚生の延長や一過性の施策ではありません。

今や、人的資本を最大限に活かすための「経営戦略の柱」として捉えるべき取り組みにもなっていると言えます。

「健康経営優良法人」の認定は、企業にとっては社会的な信用やブランド力を高めるうえでも大きなメリットがありますが、認定を取得すること自体が“目的”になってしまっては本末転倒です。

今後における「健康経営優良法人」の意義は、企業が従業員一人ひとりの健康と安心を守りながら生産性と持続可能性を強化する取り組みを進めている証として、社外への信頼構築の手段としても確立されていくのではないでしょうか。

福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>

元気な会社は社員が元気!健康経営サポート

オフけん(運営:心幸ウェルネス)では、「健康経営優良法人」認定取得サポートを中心に、企業の健康経営をバックアップしています。形だけの健康経営ではなく、従業員の健康と幸福に真剣に向き合う取り組みを提案。真の健康経営を実現しています。「からだ測定会」では、体成分測定・体力測定により従業員一人ひとりのからだ年齢が明らかに!他にも、健康セミナー、禁煙サポートなどのサービスを通して、従業員の健康意識を向上させ、元気な会社づくりに貢献します。

オフけんはこちら