線状降水帯対策|企業が守るべきものとは?社員の安全と気象災害備蓄のポイントを解説

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。

「線状降水帯」による集中豪雨は、短時間で局地的に甚大な被害をもたらします。そのため、企業にとっては社員の安全確保と事業継続が大きな課題となっています。

出勤の途中や勤務中に災害が発生する事例も少なくなく、浸水によるオフィス・工場の被害、交通網の寸断、取引先への影響など多面的なリスクが考えられることから、災害備蓄の充実やBCPの見直し・防災マニュアルの整備・避難ルートの確認・地域との連携など、体系的かつ実践的な対策を企業全体で講じることが不可欠です。

本記事では、社員の安全と事業継続を守るために企業が取るべき具体的な線状降水帯対策のポイントを現場目線で詳しく解説します。

福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉

目次

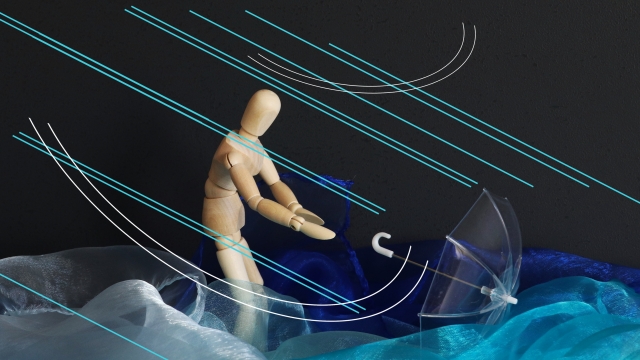

「線状降水帯」とは? 被害の特徴と近年の傾向

線状降水帯とは、ひと言でいうと“積乱雲が列を成して、同じ場所に長時間強い雨を降らせる現象”です。

雨が降り出したと思ったら急激に強まり、局地的な集中豪雨や土砂災害も引き起こしやすく、想定外に甚大な被害をもたらすケースも増えています。

そこで、線状降水帯について企業が把握しておきたいポイントを整理しました。

予測は? 線状降水帯の定義と気象庁の発表基準

線状降水帯とは、発達した積乱雲が帯状に連なり、数時間にわたって同じ地域に次々と強い雨を降らせる現象を指します。

気象庁が発表する定義は、次のものです。

『次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50~300km程度、幅20~50km程度の強い降水をともなう雨域を線状降水帯といいます。

規模としては長さは数百キロ・幅は数十キロに及ぶ事例もあり、短時間で観測史上1位級の降水を記録するケースも少なくありません』(出典:線状降水帯に関する各種情報 | 気象庁)

また、気象庁では「顕著な大雨に関する気象情報」の運用を開始していて、次の基準を満たす場合に発表しています。

1.前3時間積算降水量(5kmメッシュ)が100mm以上の分布域の面積が500km2以上

2.1.の形状が線状(長軸・短軸比2.5以上)

3.1.の領域内の前3時間積算降水量最大値が150mm以上

4.1.の領域内の土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)において土砂災害警戒情報の基準を超過(かつ大雨特別警報の土壌雨量指数基準値への到達割合8割以上)又は洪水キキクル(洪水警報の危険度分布)において警報基準を大きく超過した基準を超過(出典:同上)

これらの条件をすべて満たした際には、住民への早期避難行動が促されています。

なお気象庁によれば、線状降水帯の雨域がかかっている地域でも顕著な大雨に関する気象情報の発表基準のうち危険度の基準を満たしていないときは、顕著な大雨に関する気象情報は発表されません。

一方で、線状降水帯の雨域の楕円の外側の地域でも大雨による災害発生の危険度が高まっている場合があるため、現場における適切な判断も求められています。

過去の大規模災害事例から学ぶ点

大雨は、近年の日本における大規模水害や土砂災害の大きな要因になっています。記憶に新しい事例としては、2020年7月に熊本県で起きた豪雨災害や2021年7月に起きた熱海市伊豆山土石流災害が挙げられます。

2020年に発生した熊本県の豪雨では短時間に観測史上1位の大雨を記録し、猛烈な雨によって球磨川の大規模な氾濫や複数の地域での土砂災害を引き起こしました。

また、熱海市伊豆山土石流災害は梅雨前線による大雨に伴って降り続いた雨量は400mmを超え、約130棟の建物が被災し多数の死傷者が出ました。

このように線状降水帯は局地的な集中豪雨をもたらし、短時間で都市・山間部双方に壊滅的な被害を及ぼす特徴があります。

近年では毎年のように災害の発生が確認されており、今後も防災・減災に向けた情報活用と早めの避難行動が不可欠です。

【深刻な影響が及ぶ可能性】 企業が直面する「線状降水帯」のリスク

線状降水帯による豪雨は、企業活動にも深刻な影響を及ぼします。

社員の安全確保から交通混乱、浸水被害や取引先への影響まで、多面的なリスクに備える必要が求められています。

代表的なリスクをまとめました。

社員の安全確保の難しさ

線状降水帯による豪雨では、短時間で避難指示が発令されるほど危険度は急激に高まります。

もしも勤務中に災害が発生すれば、“社員の安全を確保するか・業務を継続するか”の判断を「即座」に迫られることにもなります。

特に本社や支店、工場が河川流域や低地にある場合には、出社や滞在そのものが命の危険に直結する場合もあるために、従来以上に柔軟な勤務体制(在宅勤務やシフト調整)も求められています。

交通インフラ停止による出勤・帰宅困難者への対応

線状降水帯がもたらす集中豪雨では、鉄道の運休や道路の冠水・通行止めが頻発します。

これに伴って、社員が出社できなかったり帰宅できずにオフィスや工場に滞留したりといったケースも発生します。

そのため社内での一時滞在スペースの準備や食料・水の備蓄、代替交通手段の確保といった「帰宅困難者対策」は、首都圏や大都市だけでなく全国の企業において共通の課題となりつつあります。

オフィス・工場の浸水リスク

線状降水帯による豪雨は、都市部の内水氾濫や河川の急激な氾濫を引き起こします。

もしもオフィスビルの地下や工場の低層階が浸水すると、サーバーや電気設備の損壊や生産ラインや在庫商品の水損、復旧までの長期休業といった直接的な被害が多く発生するために、工場や倉庫を抱える企業では、立地条件や排水設備の確認、重要設備の高所設置などの「事前の水害対策」が不可欠です。

サプライチェーンの分断と取引先への影響

線状降水帯による被害は、企業単体にとどまらずサプライチェーン全体の分断を引き起こします。

具体的には、部品供給元が被災して生産に必要な資材が届かなかったり輸送インフラが寸断されて製品出荷ができなくなったりといった不測の事態を招くケースもあるほか、浸水被害によって取引先の業務が停止し契約履行が滞るリスクもあります。

災害規模が大きいほど連鎖的な影響が拡大するのも特徴で、代替拠点や複数取引先の確保、リモートでの顧客対応体制といった「対策の多重化・分散化」も急務です。

【危険性に考慮】 線状降水帯対策として企業が取るべき基本ステップ

線状降水帯による豪雨は、即座に社員の安全や事業継続に深刻な影響を与えるリスクが小さくないことから、企業は今すぐにでも対策に着手すべきと言えます。

そこで線状降水帯対策として、企業が行うべき対策の基本的なステップについて整理しました。

ステップ1:BCP(事業継続計画)の見直し

線状降水帯は発生が突発的で、被害を想定していなかった地域にも甚大な被害をもたらすリスクがあります。

そのため企業は、BCP(事業継続計画)を定期的に見直し、豪雨災害を前提としたリスク評価を取り入れることが不可欠でしょう。

形式的な防災マニュアルではなく、拠点の立地条件や取引先のリスク分散、代替供給ルートの確保など実効性のある計画が求められています。

ステップ2:防災マニュアルの整備と社員への周知

災害時の対応で重要なのは「誰が・いつ・何をするか」が事前に明確になっていることです。

企業で防災マニュアルを整備し、社員に繰り返し周知をしておくことで、いざ災害が発生したときにも混乱を最小限に抑えられるでしょう。

災害によって出社が困難な場合も想定し、テレワーク体制や柔軟な勤務形態を組み込む施策も現実的な対応策のひとつです。

ステップ3:避難訓練や安否確認システムの導入

マニュアルがあっても、実際に行動できなければ意味がありません。

そのため定期的な避難訓練を実施し、社員一人ひとりが迅速に動ける体制を確実に整える取り組みも重要です。

また、豪雨災害時には通信障害や交通混乱も起こりやすくなっています。安否確認システムの導入によって確実に社員の安全を把握できる仕組みを整えると、従業員だけでなく家族の安心にもつながります。

線状降水帯対策における「災害備蓄」の重要性

線状降水帯による豪雨は、社員の安全や事業継続に直結する重大リスクです。対策には、災害備蓄も深い関係があります。

線状降水帯対策の視点から、災害備蓄重要性についてポイントを解説します。

関連記事:内閣府が企業に求める災害・防災備蓄とは?備蓄品の種類や量、選定のポイントを解説

社員の生命を守る最低限の備えとは

線状降水帯による豪雨は、時間を選びません。出勤中や勤務時間中に発生するケースも想定されるので、社員が帰宅できない事態に直面するリスクは決して低くないでしょう。

危険な状況で従業員の生命を守るためには、最低3日分の飲料水・食料・簡易寝具・医療品などの備蓄が不可欠です。

また、企業における備蓄の「質」を高めるためにはあらゆるケースへの対応を想定し、アレルギーや持病に配慮した個別対応も求められます。

長期化する災害への対応力が求められる

線状降水帯がもたらす豪雨は、道路や鉄道の寸断、停電や断水など、社会インフラに長期的な影響を及ぼします。

過去の災害では復旧まで1週間以上かかったケースもあるために、最低限の備蓄だけでは不十分な場合も想定しましょう。

「最低限」はあくまでも「最低限」として捉え、そのうえで企業の余力に応じて、7日以上の滞留を想定した備蓄や在宅勤務中の社員に向けた支援策(物資配送やオンライン健康相談)も含めた「長期対応力」を視野に入れる必要があります。

備蓄によって企業ブランドを守る意識

災害時の備えは単に社員を守るだけでなく、企業の社会的責任(CSR)やブランド価値の維持にも直結します。

十分な備蓄があれば社員の不安を和らげ、取引先や地域社会からも「安心して関わることができる企業」として認識されやすいでしょう。

反対に、備えが不十分で混乱が拡大すれば企業の信頼低下につながるリスクもあります。防災備蓄を「コスト」ではなく「信頼を守る投資」として捉える意識も重要です。

★常温そうざいで「食べながら備える」選択を!

心幸の『オフめしイート&ストック』は賞味期限が製造から約1年※ある、オフめしの常温そうざいを利用した「普段は食べながらそなえる」新しい備蓄プランです。

常に「120%」を意識すると「100%」の備蓄をキープできる考え方で、コストを抑えながらも効率的な備蓄体制が整います。

災害への備蓄は「従業員の安心」と「企業への信頼」に直結する部分だからこそ、福利厚生の一環としてぜひご検討ください。

※出荷時期により賞味期限が1年に満たない商品が提供される場合もございます。ご了承ください。

★備蓄リストをこの機会に見直そう!

企業における備えを万全にするために、この機会に備蓄リストを見直してみましょう。

過去のコラム「企業で備える防災備蓄リスト|担当者と社員が知っておきたい備蓄品の基本一覧と必要な災害への備えの実践ポイント」では、詳細なリストを公開していますのでぜひ参考にしてみてください。

災害備蓄以外に求められる実践的な線状降水帯対策を解説

現実問題としては災害備蓄だけでは、線状降水帯のリスクに対応しきれません。

リアルタイム情報収集や安全ルートの確認、地域連携、事業再開シナリオの整備など、実践的な対策との組み合わせが、企業の安全と事業継続につながります。

備蓄以外に求められる実践的な対策を整理しました。

リアルタイム情報収集の仕組みづくり

線状降水帯が発生すると短時間でも状況が一変するために、正確かつ迅速な情報収集体制は欠かせません。

気象庁が発表する「線状降水帯に関する情報」や自治体の「避難情報」をリアルタイムで把握し、社内で共有できる仕組みを整えておくことが何よりも重要です。

できる限り特定の担当者任せにはせず、社内グループ単位で複数責任者を決めておくと、命に関わる意思決定の遅れを防ぎやすくなります。誤情報や情報の偏りを避けるために、複数の情報収集ルートも確保しましょう。

安全な帰宅ルートやシェルターの確認

豪雨時には交通網が麻痺しますので、徒歩での帰宅は危険となるケースも想定されます。

企業は従業員に対して、安全な帰宅ルートや一時避難できるシェルターの事前確認を徹底する姿勢が求められます。

オフィス周辺の地図やハザードマップを活用しながら「冠水エリア」や「土砂災害危険区域」をあらかじめ共有しておくと、社員の自主的な判断力を高められるでしょう。

地域社会との連携

線状降水帯による被害は、単独の企業では対応しきれない規模にまで及ぶこともあります。

そこで重要になるのが、地域社会との協力体制です。

具体的には、自治体の防災計画や地域避難所との連携を確認しておくほか、近隣の企業と備蓄品や避難スペースを共有する協定を結ぶ方法も有効でしょう。

地域社会において、緊急時の相互支援を可能にしておくことが命や身体を守る施策につながります。

災害後の事業再開プロセスを想定した準備

豪雨災害は、一度発生すると被害の復旧や事業再開に長期的な影響を及ぼしがちです。

そのため、企業は災害後の復旧プロセスも事前に想定しておくことが不可欠でしょう。

具体的には、代替拠点での業務再開シナリオや重要なデータのクラウドを用いたバックアップ、取引先への迅速な状況報告手順などの準備を整えておきましょう。

適切な準備をしておくことが、被災後も企業としての信頼を失わず事業を継続する術につながります。

線状降水帯対策を経営課題として捉える必要性

線状降水帯による豪雨は、企業活動や社員の安全に直結する重大なリスクです。

経営層が主導して備えを整えて「備えのある企業」と「備えのない企業」の差を明確にしておくと、事業継続力や従業員の安心感を強化するカギにもなります。

線状降水帯対策を経営課題として捉える必要性について、ポイントを解説します。

経営層がリーダーシップを持つ重要性

線状降水帯による豪雨では突発的かつ局地的に甚大な被害をもたらすために、ひとたび被害が発生すれば企業の存続や社員の安全にも直結します。そのため、経営層が率先して防災対策を推進するリーダーシップ体制が不可欠です。

具体的には、BCPの承認や予算確保、防災マニュアル整備の主導、社員への周知徹底など、経営判断と日常業務の両面から防災を優先課題として位置付けることが求められています。

「備えがある企業」と「備えがない企業」で明暗を分ける

線状降水帯に備える企業は災害発生時に社員の安全を守り、業務を継続しやすくなります。一方で、備えが不十分な企業は、停電・浸水・交通遮断などの影響によって業務の停止や取引先への影響が長期化し、信頼やブランド価値を損なうリスクが高まります。

つまり、経営層が災害対策を単なる「コスト」ではなく企業の競争力や信用を守る「投資」と捉えることこそ、現代のリスクマネジメントにおける重要な視点と言えるでしょう。

【まとめ】 線状降水帯対策のカギは「災害備蓄」にあり!

線状降水帯による豪雨は、突発的かつ局地的に甚大な被害をもたらすために、企業にとって社員の安全確保と事業継続は最重要課題です。

災害備蓄は社員の生命を守り、事業を止めず、企業ブランドを維持するための基盤となるものです。

加えてリアルタイムでの情報収集、避難ルートやシェルターの確認、地域社会との連携、事業再開プロセスの準備などを組み合わせることで、企業における災害への対応力は飛躍的に高まります。

線状降水帯によるリスクが従来よりも格段に高まっている今こそ、企業は単なる「備え」としてではなく、経営課題として防災を捉え、経営層主導で実践的な対策を進めていくことが、線状降水帯リスクに強い組織づくりのポイントです。

福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>

食べながらそなえる、新しい備蓄

オフめしイート&ストックは、賞味期限が製造から約1年あるオフめしの「常温そうざい」を利用した、普段は食べながらそなえる、新しい備蓄プランです。

オフめしEAT&STOCKはこちら