最近廃止する企業が増えてきている「リモートワーク」。その理由は?

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。

コロナを機に急速に広がったリモートワークは、通勤負担の軽減や仕事と私生活の両立がしやすい働き方として定着しました。しかし近年、大企業を中心にリモートワークを廃止し、出社回帰を進める動きが見られます。利便性の裏で生じた課題も浮き彫りとなる中、本記事ではリモートワークとオフィスワークの違い、廃止の背景やメリット・デメリットを解説します。

福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉

目次

リモートワークの普及とその背景

リモートワークが普及した理由はいくつかあります。大きく分けて、IT技術の進歩、働き方改革の推進、そして新型コロナウイルス感染症の拡大が挙げられます。

IT技術の進歩

近年のIT技術の進歩や通信技術の向上により、遠隔地とのコミュニケーションが容易になりました。これに伴い、クラウドサービスの普及も進み、場所を問わず作業できる環境が整備されています。さらに、Web会議システムやコラボレーションツールの導入によって、チーム間の情報共有や連携がスムーズに行えるようになり、リモートワークの導入が現実的かつ効率的な働き方として広がりました。

働き方改革の推進

働き方改革の推進を背景に、企業は深刻化する人材不足を解消するため、多様な働き方を認める方向にシフトしました。これにより、より幅広い人材の確保が可能となりました。一方で、従業員側もワークライフバランスの向上を求め、リモートワークを希望する声が高まりました。企業にとっても、通勤による時間や労力の削減、交通費の抑制、さらにはオフィススペースの縮小によるコスト削減といったメリットがあり、こうした双方のニーズが重なったことで、リモートワークの導入が進んでいきました。

新型コロナウイルス感染症の拡大

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染防止の観点から出社を控えるよう求められ、多くの企業がリモートワークを導入せざるを得ない状況となりました。その後、感染症の収束が進むにつれてリモートワークを廃止する企業も出始めていますが、一方で、感染症対策にとどまらず、多様な働き方を認めることのメリットを実感し、引き続きリモートワークを活用する企業もあります。

参考:https://www5.cao.go.jp/keizai3/monthly_topics/2023/0728/topics_073.pdf

リモートワークを廃止する企業が増加中

テレワーク廃止した企業例

柔軟な働き方の象徴だったリモートワーク。しかし、経営判断や生産性向上を理由に、オフィス勤務へ戻す企業が国内と海外どちらも発生しています。実際にリモートワークが廃止になった事例を紹介します。

国内のリモートワークを廃止・縮小した企業一覧

| 企業名 | 廃止年 | 廃止後の勤務体制 |

| LINEヤフー | 2025年 | カンパニー部門所属 週1 それ以外 月1 |

| パナソニックコネクト | 2024年 | 週3日以上 |

| メルカリ | 2024年 | 週2日 |

海外のリモートワークを廃止・縮小した企業一覧

| 企業名 | 廃止年 | 廃止後の勤務体制 |

| 米Amazon | 2025年 | 原則として週5日 |

| 米ウォルト・ディズニー | 2023年 | 週4日 |

| 米Zoom | 2023年 | 週2日 |

「リモートワーク廃止」が増えている原因

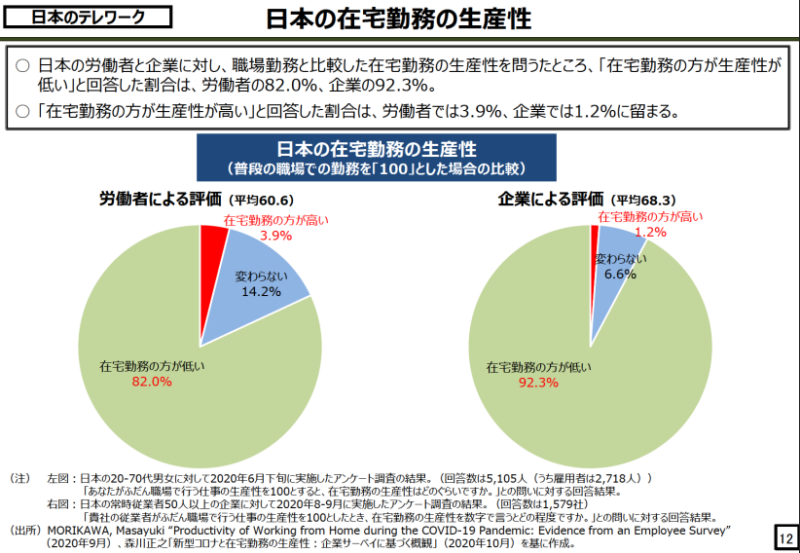

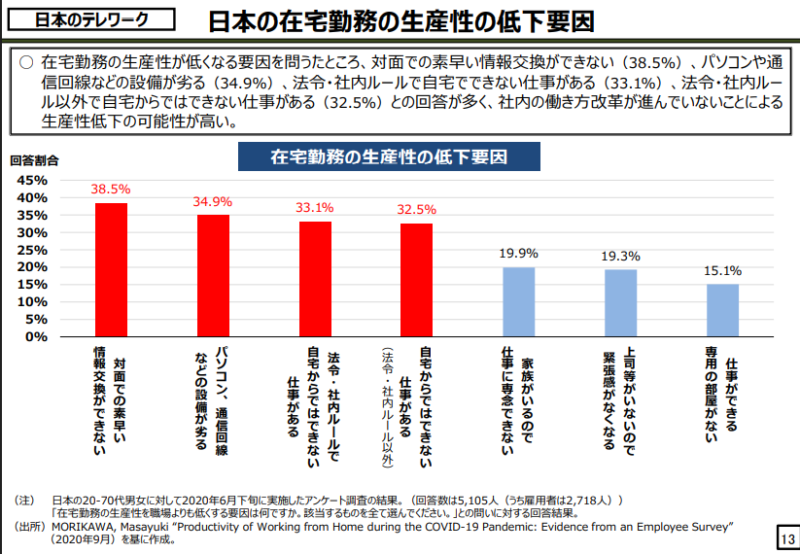

なぜリモートワークを廃止する意向になってきているのでしょうか。経済産業省の調査によると、日本の在宅勤務の生産性について、日本の労働者と企業に対し職場勤務と比較した在宅勤務の生産性を聞いたところ、「在宅勤務の方が生産性が低い」と回答した割合は、労働者の82%、企業の92.3%でした。生産性の低下要因として「対面での素早い情報交換ができない」の理由が大きく占めているというデータがあります。

こうした調査結果から、多くの企業では対面でのコミュニケーションの重要性が改めて見直されています。職場であれば、ちょっとした疑問をすぐに確認できたり、偶発的な雑談の中から新しいアイデアが生まれたりと、スピーディな情報共有と柔軟な連携が可能になります。特にチームでの協働や部門間の調整、若手社員の育成といった場面では、対面だからこそ得られる学びや気づきが多いとされています。

また、管理職にとっても在宅勤務は部下の業務状況を把握しづらく、適切な指導やサポートを行うタイミングを逃しやすいという課題が指摘されています。評価や人材育成の観点からも、出社による対面のコミュニケーションは一定の効果が期待されています。こうした理由から、企業はリモートワークの一律的な継続を見直し、出社を基本とする働き方へと移行する動きが強まってきているのです。

参考:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/seichosenryakukaigi/dai7/siryou1.pdf

リモートワークとオフィスワークの違い

では、リモートワークとオフィスワークにはどのような違いがあるのでしょうか。それぞれを以下の表を比較することで、自社にとって最適な働き方を見極めるポイントを見つけることができるかもしれません。ちょっとした制度や仕組みの見直しをすることで、企業全体のメリットにつながります。

| リモートワーク | オフィスワーク | |

| 勤務場所 | 自宅やカフェなど自由な場所 | 会社指定のオフィス |

| 通勤時間 | なし、または短い | 通勤時間が必要 |

| 働きやすさ | 自分のペースで働ける | 同僚との連携や環境整備がされている |

| コミュニケーション | オンライン(チャット、会議ツール)、メール | 対話での会話が中心 |

| 管理・評価 | 成果やプロセスの「見える化」が必要 | 上司の目が届きやすく評価しやすい |

| 生産性 | 自己管理により上下の差が出やすい | 業務環境が整っており安定しやすい |

| 集中力の維持 | 家庭の事情などで乱される場合あり | 業務に集中しやすい空間がある |

| ワークライフバランス | 良くなりやすいが境界が曖昧になることも | 時間の切り替えがしやすい |

| チーム連携 | 定例MTG、チャット活用など | すぐに声をかけあえる |

| 情報共有 | デジタルツールの活用が前提 | アナログでの共有も可能 |

| コスト面 | 通勤費・オフィス維持費が削減可能 | オフィス設備・通勤費などが必要 |

一覧するに、オフィスワークは、対面での情報交換やコミュニケーションが多く、チームでの連携や新人教育、現場対応が必要な会社に向いています。一方、リモートワークは、一人で進められる仕事が多く、成果物で評価しやすい業務を持つ会社に適しています。特にIT・システム・事務・クリエイティブ職などの職種や、全国から幅広く人材を採用したい企業ではリモートワークのメリットが活かされます。

リモートワーク廃止のメリット

コミュニケーションの活性化

リモートワークでは、どうしてもコミュニケーションがチャットやメール中心になり、細かなニュアンスが伝わりにくい場面が多くなります。オフィスに出社することで、対面での雑談やちょっとした相談が自然に生まれ、意思疎通が円滑になります。特に新人や若手社員にとっては、先輩や上司からの直接的なフィードバックやアドバイスを受けやすく、成長機会も増えます。また、部署間の横断的な情報共有や偶発的なアイデア創出も促進され、組織全体の活性化につながります。顔を合わせる機会が増えることで信頼関係も深まり、チームの結束力が高まる効果も期待できます。

業務効率の向上

リモートワークでは、仕事とプライベートの切り替えが難しくなることがあり、集中力が続きにくいケースもあります。オフィスに出社することで「働く環境」としてのメリハリがつきやすく、集中して業務に取り組みやすくなります。また、周囲の目があることで適度な緊張感が生まれ、生産性向上につながることも少なくありません。さらに、設備やネットワーク環境が整った職場では、トラブルも少なくスムーズに業務を遂行できます。特に複数人での共同作業やその場での迅速な意思決定が求められる場面では、対面の方が効率的なケースが多いです。

組織文化・企業風土の維持

企業が大切にしてきた価値観や行動規範は、対面の中でこそ自然に伝わる部分が多くあります。リモートワークが続くと、会社の理念やカルチャーが社員に浸透しにくくなり、企業としての一体感が薄れがちです。オフィス勤務に戻すことで、日々の何気ないやり取りや上司・同僚の姿勢から学ぶ機会が増え、組織文化の継承がしやすくなります。特に新入社員や中途入社者にとっては、職場の空気感や仕事の進め方を肌で感じられるため、早期戦力化にもつながります。企業の一体感を高め、帰属意識の醸成にも寄与します。

人材育成・OJTの効果向上

特に若手や未経験者の育成においては、対面での指導が大きな効果を発揮します。リモートでは画面越しに限られた範囲の情報しか得られませんが、オフィスでは上司や先輩の仕事ぶりを間近で観察する「見て学ぶ」機会が豊富です。細かな仕事のコツや現場感覚、対人スキルなども自然と身につきやすくなります。また、困った時にすぐに質問できる距離感は心理的な安心感にもつながり、スムーズな成長を支援します。OJTの質が向上すれば、育成スピードが早まり、企業全体の人材力の底上げにつながります。

セキュリティリスクの軽減

リモートワークでは、自宅のネットワーク環境や端末管理が十分でない場合もあり、情報漏えいやサイバー攻撃のリスクが高まる可能性があります。オフィス勤務に統一することで、物理的にもシステム的にもセキュリティ管理が徹底しやすくなります。社内の専用回線や情報セキュリティが確保された環境、設備を活用し、アクセス制限や監視体制を強化することで、重要情報の保護レベルを高めることができます。また、紙媒体での書類管理や機密情報の取り扱いも社内で完結しやすく、内部統制の面でも安定します。

労務管理のしやすさ

リモートワークでは、労働時間や業務実態の把握が難しいケースがあります。オフィス勤務であれば出退勤の記録が明確になり、長時間労働やサービス残業の抑制、休憩取得状況の把握がしやすくなります。これにより、労働基準法上のコンプライアンス遵守がより確実に行えます。また、従業員の健康管理やメンタルケアの面でも、直接顔を合わせる機会があることで早期に異変に気づきやすくなり、適切なフォローが可能になります。そのため、人事・労務の業務効率が上がるでしょう。また、企業としてのマネジメント品質の向上につながります。

リモートワーク廃止のデメリット

昼食準備の手間・負担増

リモートワークでは自宅で簡単に昼食を用意できますが、出勤が増えると昼食の準備が新たな負担となります。自宅で食べられた人は朝にお弁当を用意する必要が生じ、朝の支度が慌ただしくなると推測されます。一方で、弁当を作らず外食やコンビニに頼ると、昼休みにわざわざ買い出しに出かける必要があり、移動や待ち時間で貴重な休憩時間が削られてしまいます。ランチ難民状態となり十分な休息が減少し、午後の業務パフォーマンスに影響することもあります。特にオフィス周辺に飲食店が少ない地域では、昼食の選択肢が限られ、食生活の偏りや栄養不足の懸念も生じます。結果として、心身の疲労蓄積や健康面のリスクにつながる可能性もあります。

ワークライフバランスの悪化

リモートワークは通勤時間の削減や柔軟な勤務が可能であり、仕事とプライベートを両立しやすいメリットがあります。出社義務が復活すると、長時間の通勤や家族との時間が減り、子育て・介護・自己学習の時間確保が難しくなるケースも出てきます。特に育児や介護中の社員は、出社が大きな負担となり、離職リスクが高まる問題に直面する可能性があります。社員の多様なライフスタイルに対応できなくなることで、企業のダイバーシティ推進にも逆行する結果を招く懸念があります。長期的には人材流出やモチベーション低下につながりかねません。

優秀な人材の確保・定着が難しくなる

コロナ禍以降、リモートワークの柔軟性を重視する求職者が増えています。特にIT・クリエイティブ系を中心に「出社必須」条件の企業は敬遠される傾向もあります。リモートワークを希望する優秀な人材を確保できず、採用競争力の低下につながる恐れがあります。また、すでに柔軟な働き方に慣れた社員が、他社のリモートフレンドリーな職場へ離職してしまうケースもあり、離職率上昇のリスクを抱えることになります。人材市場での企業イメージにも影響を及ぼし、特に若手・中堅層の獲得が難しくなる可能性があります。

通勤コスト・時間の負担増

出社を再開すれば、従業員は通勤にかかる交通費や移動時間の負担を再び抱えることになります。通勤時間が長い場合、毎日の疲労や生活の質の低下を招き、パフォーマンスに悪影響を及ぼす恐れもあります。企業側も通勤手当の支給が再開され、コスト増加となります。特に地方在住者や遠方通勤者にとっては、リモート環境下で問題なかった働き方が一転し、働き続けること自体が困難になるケースもあります。通勤による心身のストレスは生産性低下や健康リスクにもつながりかねません。

働き方の柔軟性が失われる

リモートワークは場所や時間にとらわれず、自律的に業務を進められる柔軟性が魅力でした。出社を義務化すると、子どもの急な発熱や家庭の事情など、臨機応変な対応が難しくなります。特に個々の生産性やライフスタイルに合わせた働き方が制限されることで、社員の自主性や主体性の発揮機会が減る可能性もあります。柔軟性が失われると仕事への満足感やエンゲージメントが下がり、離職の温床となるリスクも高まります。現代の「成果重視の働き方改革」に逆行する面があるとも指摘されています。

感染症・災害時の対応力が低下

リモートワークの仕組みを維持しておくことは、感染症の再拡大や自然災害などの有事の際に事業継続性を高めるメリットがあります。完全出社体制に戻すことで、有事の際に再び混乱が起きるリスクを抱えます。たとえば感染症拡大時に在宅勤務の仕組みが整っていないと、業務がストップしてしまう危険性もあります。リモート対応を縮小すれば、こうした柔軟な切り替えが困難となり、企業の危機管理力が弱まる可能性も考えられます。

オフィスコストの増加

リモートワークでオフィス縮小やシェアオフィス活用によるコスト削減が進んだ企業も多くありました。完全出社に戻せば、オフィススペースの拡充や設備投資、光熱費・維持管理費といった固定費が再び膨らみます。特に大都市の賃料は高額であり、出社人数の増加に伴い従来以上のオフィス面積が必要となる場合、企業経営上の負担が増すことになります。費用の負担増が利益圧迫要因になる可能性もあります。

デメリットを解決するには

職場の食環境を整える

昼食準備の負担を軽減するには、まず職場内での食事の選択肢を充実させることが有効です。例えば、社内食堂やオフィス内の簡易カフェスペース、弁当配達サービスの導入により、社員が外出せずに昼食をとれる環境を整えます。また、社内に「オフィスコンビニ」や冷凍食品ストッカーを設置すれば、出社当日に食事を持参し忘れても手軽に調達できます。これにより、朝の弁当準備のプレッシャーも和らぎます。さらに昼休憩中の移動や行列待ちも不要になり、しっかりと休息を取ることが可能になります。こうした仕組みを整備することで、出社負担の中でも昼食問題を大きく緩和することができます。

企業としては、出社勤務の再開に伴い「昼食支援の福利厚生」を強化することが有効です。たとえば、社員食堂の設置が難しい企業でも、外部の仕出し弁当会社やオフィス向け食事サービス(例:オフめし、ミニストップポケット、オフィスおかん)と提携することで、多様な食事を低価格で提供できます。一定額の食事補助費を支給する「ランチ手当」制度も、社員満足度向上につながります。こうした制度は、栄養バランスの取れた食事を促進する効果もあり、社員の健康管理や午後の生産性維持にも貢献します。昼食ストレスの解消は、出社型勤務のデメリット緩和策として今後ますます重要になってきます。

柔軟な出社制度の導入

完全出社ではなく「ハイブリッド勤務」「時差出勤」「短時間勤務」など柔軟な出社制度を整備することで、通勤負担や家庭事情への配慮が可能になります。例えば週2〜3日の出社日を設けつつ、残りは在宅勤務を認めるといった仕組みです。また、フレックスタイム制度の活用により、家事や育児、介護との両立もしやすくなります。業務上の対面が必要な場面はオフィスで行い、それ以外はリモートを活用するハイブリッド型が現実的な妥協点となります。社員の負担を減らしつつ、企業の求める対面コミュニケーションも確保できます。

>>フレックスタイム制はなぜ普及しない?ずるい?デメリットは?を全て解説はこちら

柔軟な働き方をアピールする採用戦略

採用活動において「柔軟な働き方支援」を強く打ち出す必要性があります。完全リモートでなくとも、個々のライフスタイルに配慮したハイブリッド勤務やキャリア支援制度などを用意すれば、働きやすい環境として魅力をアピールできます。たとえば子育て支援制度、在宅勤務の選択肢、短時間正社員制度なども効果的です。さらに、評価基準を成果重視にシフトし、出社有無よりも仕事の質と結果を重視する文化を構築すれば、優秀人材の退職する原因の防止にもつながります。

通勤負担の軽減施策

通勤の負担を軽減するために、サテライトオフィスの設置や在宅勤務併用の実施が必要です。自宅近くに利用可能なサテライト拠点があれば、通勤時間を短縮できます。また、週1〜2日は在宅勤務可とすることで、完全出社による心身の負担を緩和可能です。企業が通勤手当とは別に「通勤疲労軽減手当」など福利厚生を新設するのも手です。可能であれば、混雑回避のための時差出勤やフレックスタイム導入も有効です。交通費支給額の見直しも行い、社員負担の公平性に配慮します。

業務単位での柔軟性確保

すべての業務を画一的に出社義務とせず、業務内容ごとに柔軟性を持たせます。たとえば、集中作業や資料作成は在宅、会議やチームワークは出社、と業務の性質に合わせて判断する運用ルールを整えます。関連して管理職のマイクロマネジメントを減らし、自律性を重視した運用方針も必要です。あわせて業務進捗管理のデジタル化を進め、勤務場所に左右されない成果確認体制を整備すれば、柔軟性と生産性の両立が可能になります。

リモートワークの非常用維持

平常時は出社中心でも、非常時に即座にリモート勤務へ切り替え可能なインフラ・制度を維持します。ノートPCやVPN環境、クラウド活用、Web会議システムを常に使える状態に保ち、緊急事態時の在宅勤務訓練も定期的に行います。BCP(事業継続計画)の一環として、リモート勤務体制を常時スタンバイしておくことが、企業の危機対応力を高めます。完全撤廃ではなく「常備体制」として維持するのが現代型の安全策です。

オフィス活用効率の最適化

全員が常時出社しない前提で、オフィスの設計自体を見直します。固定席を減らしフリーアドレス化する、会議室を可動式にして用途変更可能にするなど、面積あたりの稼働率を高める工夫が重要です。また、不要スペースの縮小や、必要に応じたシェアオフィスの利用も検討します。オフィスを単なる執務スペースでなく「交流・学び・創造の場」と位置付け、価値ある対面の場として再定義することで投資効果も高まります。

まとめ

コロナ禍で広がったリモートワークは、多くの社員にとって働き方の幅を広げる大きな変化となりました。通勤時間の削減や自分のペースでの仕事が可能になるなど、日々の生活にゆとりをもたらした一方、長く続けるうちにコミュニケーション不足や育成面の課題も見えてきました。最近では、こうした背景から出社勤務へと切り替える企業も増えてきています。出社には、同僚との気軽な会話やチームの一体感、直接学べる機会の多さなど、オフィスならではの良さがあります。ただし、通勤負担や家庭との両立の難しさといった新たな課題も生じます。これからの働き方は、一律の出社・在宅ではなく、柔軟な制度やサポートの整備がカギとなりそうです。食事補助やハイブリッド勤務制度の活用、サテライトオフィスの設置など、様々な方法を導入し、社員一人ひとりが働きやすく、かつ会社としても成果を出せるバランスの取れた環境づくりが大切になっています。

参考:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000662173.pdf

福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>

はたらく人を元気にする会社

グループ間協力で、売店・食堂・企業内福利厚生をワンストップでサポートいたします。売店とカフェの併設や24時間無人店舗など、個々の会社では難しい案件も、グループ間協力ができる弊社ならではのスピード感で迅速にご提案します。

心幸グループ WEBSITE