【2025年】会社員のランチ代の平均っていくら?企業の食支援や節約術も解説!

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。

近年の物価上昇により、会社員にとって「ランチ代」は日々の小さな悩みのひとつになりつつあります。外食はもちろん、コンビニやお弁当の価格もじわじわと上昇し、「毎日の昼食にかけるお金が気づけば大きな負担に…」と感じている方も多いのではないでしょうか。その影響で、安さを優先するあまり、栄養バランスが偏ってしまうケースも少なくありません。健康を保つには、昼食の内容にも気を配る必要があります。本記事では、会社員の平均ランチ代の実態を紹介するとともに、節約しながら健康的な食生活を送るためのコツをご紹介。あわせて、企業が導入することで従業員の健康と満足度向上につながる「食事補助制度」についても解説します。

福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉

目次

会社員のランチ代の平均はどのくらい?平均額と実態を把握しよう

2024年と2025年のランチ代の平均や働く人のランチ形態を比較してみましょう。

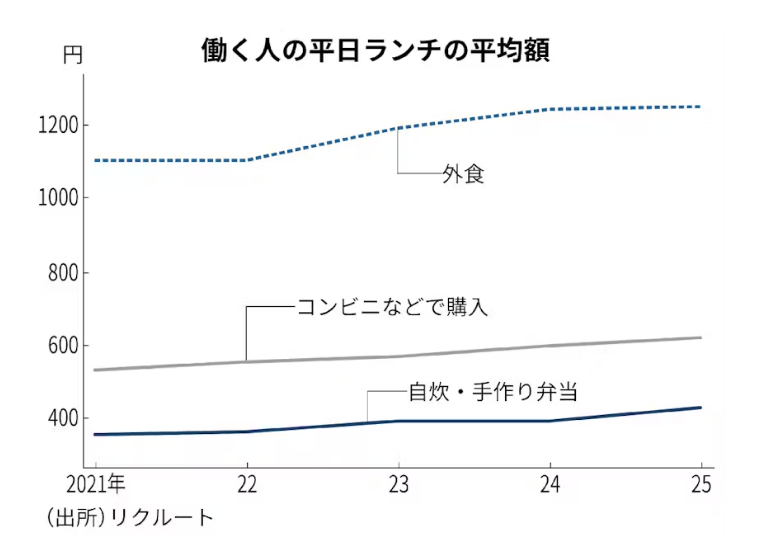

1日のランチ代平均はいくら?

リクルートの調査によると2024年の予算の全体平均は452円であり、最も高かったのは「出前、デリバリー」で平均1,368円、次いで「外食店内の食事」が同1,243円であったことから、物価の上昇や値上げが影響していると考えられます。また、「自炊・弁当」は392円であり、全体平均の金額を押し下げています。

次いで2025年は平日にかける平均額は前年比7.3%増の485円で、3年連続で上昇しました。自炊や外食、コンビニエンスストアなどでの購入など、すべての食事の形態で平均額が上昇しました。形態別では物価高を背景にした節約志向から、手作り弁当が自炊に次いで同率2位となりました。

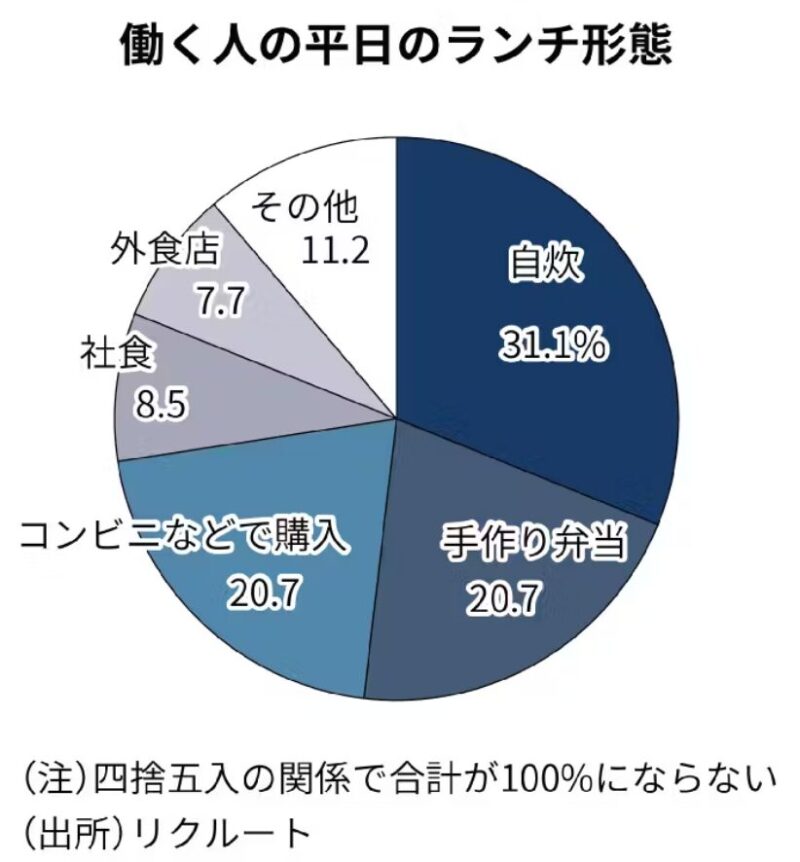

働く人の平日のランチ形態

2024年の調査結果では、ランチが「自炊、または家族等が作った食事」の人が最も多く全体の31.1%でした。新型コロナウイルス禍で在宅勤務が増えているのに対して、直近2年は減少傾向にあります。また、「小売店や飲食店で購入した食事」(20.4%)、「自分、または家族等が作った弁当」(19.2%)という結果でした。

働き方の変化によるランチへの影響では、「テレワークを行う機会が増えたため」「テレワークが日常化したため」の各項目の構成比が前年より減りました。「コロナ禍前までの働き方に戻りつつあるため」は前年より伸びています。テレワークや在宅勤務など、コロナ禍で増えた働き方は平時に戻りつつあることが会社員のランチ事情と関連しています。

2025年における平日の働く人のランチ形態について、それぞれの形態を割合でみると、最も多かったのは自炊で31.1%でした。手作り弁当は1.5ポイント増の20.7%、コンビニなど小売店や飲食店での購入は0.3ポイント増で20.7%であり、外食店での食事は微減の7.7%でした。

これらのデータから、コロナ禍で定着したリモートワークがやや後退しつつある一方で、出社勤務を前提としたランチ選択肢が再び広がってきていることがわかります。特に、手作り弁当の増加は節約志向や健康志向の高まりを示唆していると考えられます。

最近廃止する企業が増えてきている「リモートワーク」。その理由は?についてはこちら〉〉

参考:日本経済新聞|働く人の昼食平均485円、3年連続増 外食なら1250円

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC175OP0X10C24A4000000/

物価上昇がランチ事情に与える影響とは?

ランチ単価の上昇で“ワンコインランチ”が消える

以前は定番だった500円以内で食べられる“ワンコインランチ”が、物価上昇により姿を消しつつあります。原材料費・光熱費・人件費の上昇により、飲食店側も価格を維持するのが難しく、徐々に価格改定を行っています。特にお米の価格上昇が飲食店側の負担になっています。これにより、ランチ1食あたりの平均価格は700円台に近づきつつあり、会社員の昼食コストは着実に増加。昼食にかける金額を抑えるために、コンビニやスーパーのおにぎり、パン、手作り弁当にシフトする人も増えています。安価で満足度の高いランチの選択肢が減ることで、食事の質の低下や満腹感の不足につながる懸念も生じています。

関連記事:いつまで続く?米の価格が値上がりする要因と今後の上昇見通し…まるで令和の米騒動!?

食材価格の上昇が“健康的なランチ”を難しくする

野菜、肉、魚といった生鮮食品の価格上昇により、栄養バランスのとれたランチを確保するのが難しくなっています。外食チェーンでも、定食やサラダの価格が上がっており、健康を意識した食事が割高になる傾向があります。その結果、手軽で安価な炭水化物中心の食事(例:ラーメン、菓子パン、カップ麺)に偏る人が増加。こうした食生活の偏りは、疲労感や集中力の低下、生活習慣病リスクの増大につながる可能性もあります。特に忙しい会社員にとって、時間とコストの両方を抑えながら健康を保つ食事選びはますます難しくなっています。

弁当派が増加中。だがコスト削減には限界も

外食費の上昇を背景に、自宅で弁当を作る「弁当派」が増加しています。食費を抑えつつ自分好みの内容に調整できる点が魅力ですが、弁当作りにも食材費や光熱費、調理時間の負担がかかります。また、弁当の主な材料となる卵やお米、冷凍食品も値上げが続いており、以前ほどの節約効果を実感しづらくなってきています。さらに、朝の忙しい時間帯に弁当を用意する負担が大きいことから、長期的には継続が難しいと感じる人も少なくありません。弁当が節約の手段として成立するには、食材選びや作り置きの工夫が求められています。

コンビニランチの“値上がりとミニマム化”が進行中

手軽さと時短ニーズから支持を集めていたコンビニランチも、値上げと内容のミニマム化が進んでいます。たとえば、サンドイッチやパスタ、弁当類は価格が1~2割上昇しており、内容量も控えめになっているケースが目立ちます。一方で高価格帯の商品(600円以上)の割合が増えており、“ちょっと贅沢”なラインナップが増える一方、日常的に選びやすい価格帯が減少傾向。以前のように「コンビニ=コスパが良い」という感覚は薄れつつあり、社員にとってはコストに見合った満足度が得られにくくなっています。

ランチの選択とそのコスト

外食ランチ:手軽さと満足感はあるがコスト高

外食ランチは「温かくて出来立て」「ボリュームがある」「気分転換になる」など多くのメリットがある一方で、最もコストがかかる選択肢です。定食や丼もの、麺類などの価格帯は700円〜1,000円前後が主流で、物価上昇の影響を直に受けています。週5日外食した場合、1か月で1万5,000円〜2万円以上の出費となり、家計への負担は小さくありません。また、人気のランチ店では混雑や待ち時間が発生するため、時間の制約もあります。短時間で栄養バランスの良いランチを求める会社員にとっては、コストと効率のバランスが課題です。

コンビニランチ:時短と選択肢の豊富さが魅力だがコスパに課題も

コンビニの弁当やおにぎり、パスタ、サラダなどは、忙しい会社員の強い味方です。時間がなくてもすぐ購入でき、種類も豊富でその日の気分に合わせて選べる点が支持されています。ただし、1食あたりの価格は600〜800円程度に上昇しており、内容量も控えめなことが多いため「満腹にならない」「コスパが悪い」と感じる声もあります。さらに、添加物や脂質の多さなど健康面の懸念もあり、毎日利用するには栄養面での工夫が必要です。時短重視の現代において欠かせない存在ではありますが、節約との両立は難しい面があります。

手作り弁当:コストは抑えられるが時間と手間がネック

節約志向の人に人気の手作り弁当は、コストを抑えながら好きな食材を使える点が魅力です。1食あたり200〜400円程度で抑えられる場合が多く、外食やコンビニに比べて経済的。ただし、朝の調理や前日の作り置きが必要で、忙しい朝の時間帯に準備するのは大きな負担。また、見栄えや味に変化を持たせないと飽きやすくなり、継続が難しくなるケースも。最近では冷凍食品や市販の惣菜を活用して手間を省く“時短弁当”も増えていますが、光熱費や物価上昇により、以前ほどの節約効果を感じにくくなっているのが現状です。

社内食堂・置き社食:コストパフォーマンスと満足度のバランスが良好

企業が設置する社内食堂や、冷蔵ショーケースを使った「置き社食」は、コストと利便性の両面で優れた選択肢です。会社の補助がある場合、1食あたり300〜500円で栄養バランスのとれた食事が可能で、外出せずにランチを済ませられる点も高評価。混雑を避けて時間を有効活用できるほか、食堂スタッフや運営会社によって定期的にメニューが更新されるため、飽きにくいという利点もあります。導入企業が増加傾向にある背景には、社員の健康や満足度を意識した福利厚生としての役割が強まっていることもあります。

関連記事:社食サービスおすすめ決定版!30選を比較【2025年】

あなたのランチの栄養バランスは大丈夫?健康面のリスク

外食の頻度が特に高い20代男女を例とした時、野菜の摂取量をみると外食の利用頻度が高いほど、野菜の摂取量が少ない状況にあります。実際に自分の健康づくりのために、栄養や食事について「まったく考えてない」または「あまり考えてない」者の割合は、15~19歳の10代の男性では約60%、女性では40%であり、若年層では栄養や食事に対して無関心な者が多い状況にあります。

参考:https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/12/dl/s1202-4a.pdf

炭水化物に偏りがちな食事が疲労感を助長

忙しい毎日の中で選ばれがちなランチは、丼もの、ラーメン、パスタ、パンなど、炭水化物中心のメニューが多くなりがちです。これらは手軽にエネルギーを補給できる反面、たんぱく質やビタミン・ミネラルが不足しやすく、栄養バランスの偏りが起こります。炭水化物の過剰摂取は、血糖値の急上昇と急降下を招き、午後の眠気や集中力の低下、疲れやすさの原因になることもあります。ランチが一日の活動に与える影響は大きく、栄養バランスを無視した食事の継続は、体調不良やパフォーマンスの低下につながるリスクがあります。

野菜不足が慢性化し、免疫力低下の要因に

外食やコンビニ食では、野菜の摂取量がどうしても不足しがちです。特に青菜や根菜などを意識的に取り入れない限り、1食で必要な野菜の半分も摂れていないというケースが少なくありません。野菜に含まれる食物繊維やビタミン、抗酸化成分は、免疫力の維持や腸内環境の改善に大きく関わっており、不足すると便秘や肌荒れ、疲れやすさなどの不調が現れることもあります。また、風邪や感染症にかかりやすくなるなど、体調管理の面でもマイナス要因に。彩り豊かな副菜を加える工夫が求められます。

高脂質・高塩分メニューが生活習慣病を招く恐れも

揚げ物中心の弁当やファストフード、味付けの濃いおかずは、食欲をそそり満足感がある一方で、脂質や塩分の摂取量が過剰になりがちです。特に外食チェーンやコンビニのお弁当は、保存性や満足感を重視するあまり、1食で1日の基準を超える塩分や脂質を含んでいることもあります。これが毎日続くと、高血圧や脂質異常、動脈硬化などの生活習慣病リスクが高まり、将来的な健康被害につながりかねません。健康的なランチを意識するには、揚げ物や濃い味付けを控え、蒸し物・煮物・グリルなど調理法の選択が重要です。

食事を抜く・軽く済ませる習慣が代謝を下げる

節約やダイエットのために「昼食を抜く」「軽くパンだけで済ませる」といった習慣は、栄養バランスの問題だけでなく、基礎代謝の低下や血糖値の乱れを引き起こすリスクがあります。空腹時間が長くなると、次の食事で血糖値が急上昇し、脂肪をため込みやすい体質になる可能性も。また、長期的に栄養が不足すると、免疫力の低下や疲労感の蓄積、ホルモンバランスの乱れなど健康への悪影響が現れます。適量・適時の食事をしっかり取ることが、体調管理や仕事のパフォーマンス維持には不可欠です。

会社員のためのランチ節約術5選

「週2~3日の弁当生活」で無理なく節約

毎日弁当を作るのは大変ですが、週に2〜3日だけでも手作り弁当を取り入れることで、ランチ代を大きく節約できる方法があります。1食700円の外食を弁当に切り替えると、1回あたり300〜500円の節約に。週2日実践するだけで、月に4,000円以上の節約が見込めます。最近は冷凍おかずや作り置きレシピも豊富にあり、前日の夕飯を詰めるだけでも効果的です。調理に時間が取れない方は、ご飯だけ炊いておき、おかずは冷凍食品や惣菜を活用しても十分です。完全自炊でなくても、外食の回数を減らすだけで効果は確実に現れます。

コンビニ活用は“組み合わせ”がカギ

コンビニランチは高くつくと思われがちですが、選び方次第で節約が可能です。たとえば、パン+サラダ+スープよりも、おにぎり2個+ゆで卵+味噌汁といった組み合わせのほうが、コストは抑えられ、栄養バランスも良好。定価販売の多い弁当を避け、割引対象になりやすい惣菜やプライベートブランド商品を選ぶのもポイントです。また、カップスープやスティック味噌汁を職場に常備しておけば、主食だけ購入すればよいので出費を抑えられます。無理なくコンビニを使いこなすには、ルール化と習慣化が重要です。

社内販売や社食をフル活用する

会社に食堂や置き型の社食サービスがある場合は、積極的に活用しましょう。多くの企業では、福利厚生の一環として1食あたり数百円の補助がついており、外食より安く、栄養バランスも取れた食事ができます。中には1食300円台で利用できるケースもあり、コスト面で非常に優れています。また、オフィス内で食事を済ませられるため、外出の手間や交通費、ランチタイムの混雑によるストレスも軽減されます。導入されていない場合でも、総務や人事にリクエストすることで検討してもらえることもあります。

企業がランチ代をサポートする仕組みとして、福利厚生に「オフめし」を導入すれば、従業員は費用負担を抑えてしっかりと昼食をとることができます。

オフィス内に設置された棚や冷蔵ショーケースから、手軽にバランスの取れた食事を選ぶことができるため、忙しい日でも外出せずに食事を確保できます。企業側が補助金額を設定できる仕組みのため、従業員は実質数百円で満足度の高いランチを取ることが可能です。社員の健康意識の向上や、午後の集中力維持にもつながり、働く環境の改善やエンゲージメント強化にも一役買います。

“割引アプリ”や“ポイント”を活用する

ランチタイムに使えるクーポンや割引情報を掲載しているアプリの登録をすることで、普段のランチ代を簡単に抑えることができます。チェーン店の公式アプリや、グルメ系アプリには、期間限定クーポンや無料クーポン、セット割引情報が豊富です。PayPay、楽天ペイ、d払いなどのキャッシュレス決済を利用することで、ポイント還元を受けられる場合もあります。昼食代をまとめてキャッシュレスで支払い、月末にポイントを使ってもう1食分を“無料化”するという工夫もおすすめです。お得情報をこまめにチェックすることで、積み重ねた節約効果が期待できます。

“まとめ買い+作り置き”で節約弁当を継続

節約の王道である弁当生活を続けるためには、週末に食材をまとめ買いし、簡単なおかずを数種類作り置きしておくのが効果的です。冷蔵・冷凍保存を活用すれば、1週間分のランチ準備も可能で、朝は詰めるだけで済みます。鶏むね肉やひき肉、卵、冷凍野菜など、安価で保存がきく食材を使えばコストも抑えられ、献立のバリエーションも広がります。市販のおかずカップやスープジャーを使えば見た目の満足感もアップし、続けやすくなります。時短&節約の両立には、ちょっとした事前準備が鍵です。

関連記事:サラリーマンのお小遣い平均は? 調査からみる企業の従業員満足度を向上させる福利厚生支援とは

まとめ

物価上昇の影響を受け、会社員のランチ代は年々増加傾向にあります。節約志向の高まりから手作り弁当派が増える一方で、コンビニや外食も価格が上がり、コストに見合う満足度が得られにくくなっています。

さらに、食材価格の高騰により、栄養バランスのとれたランチを確保するのが難しくなり、炭水化物に偏った食生活や、食事を抜く習慣が健康リスクを高めている現状も見えてきました。

節約と健康、時短のバランスをとるには「週数回の弁当活用」「コンビニ商品の組み合わせ工夫」「アプリによる割引情報活用」などの工夫が有効ですが、それだけでは限界もあります。

こうした背景を受けて、いま企業が注目すべきなのが福利厚生としての「食事補助制度」の導入です。 たとえば、社内に設置する「置き社食(オフめし)」を導入すれば、従業員は栄養バランスの取れた食事を実質数百円で確保でき、外出せず時短にもつながるというメリットがあります。

企業がランチ環境を整えることは、従業員の健康促進だけでなく、午後の集中力維持や働きやすさの向上にも直結します。

今後はますます「食の支援」が企業のエンゲージメント戦略の一環として重要になっていくでしょう。

参考:https://edenred.jp/notice/press-release/20240918/

https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20250418_gourmet_01.pdf

福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>

オフィスにつくる設置型ミニコンビニ

「オフめし」はオフィスの一角にミニコンビニ(置き社食)を設置できるサービスです。常温そうざいや冷凍弁当の他に、カップ麺やパン、お菓子など約600アイテムから成る豊富なラインナップが魅力。入会金2万円(税抜)+月6,000円(税抜)+商品代+送料からスタート可能で、手軽に従業員満足に貢献できます。

オフめしはこちら